5月5日はこどもの日。昔は端午の節句と言い、菖蒲(しょうぶ)の葉を飾り、ちまきを食べ、鎧兜を飾りました。また鍾馗(しょうき)さんという、閻魔大王のような格好をした中国風のヒゲ男の人形を飾ることもありました。それがなぜこどもの日になったのか、何となく分かったような分からないようなところがあります。

5月5日はこどもの日。昔は端午の節句と言い、菖蒲(しょうぶ)の葉を飾り、ちまきを食べ、鎧兜を飾りました。また鍾馗(しょうき)さんという、閻魔大王のような格好をした中国風のヒゲ男の人形を飾ることもありました。それがなぜこどもの日になったのか、何となく分かったような分からないようなところがあります。

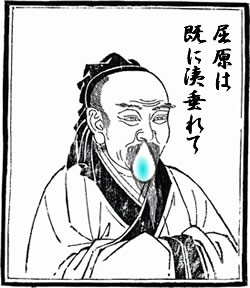

端午というのは、旧暦の午(うま)の月の午の日。中国の楚の国の政治家で詩人の「屈原」が川に身を投げて自殺したことを悼んで始まった行事と言われています。人々は、清廉潔白すぎたために大臣の地位を追われたあげく、国の将来に絶望して自殺した屈原の死を悲しみ、その体が魚に食べられないよう、ちまきを投げ込んだと言われています。はい、ここで「ちまき」が出てきました。

また、この時期は季節の変わり目で食中毒などが起こりやすくなるため、昔から殺菌作用のある菖蒲の葉を飾りました。ここで「菖蒲」が出てきましたが、鍾馗さんというのも、病気を退けたという伝説のある道教の神様で、衛生や保健に関わりがあります。

端午の節句は「菖蒲の節句」とも呼ばれましたが、同じ読みの「尚武(武道・武勇を重んじること)」に通じるとして、武者人形などを飾り、男の子の健康や武運長久を祈る行事になってきました。

ちなみに江戸時代には、自分のことを謙遜して「まだまだ手前なぞは、ほんの屈原でございます」と言ったそうです。ずいぶんと偉い人を引き合いに出して謙遜したものですが、これは屈原の有名な説話「漁夫辞」の冒頭が、「屈原は既に放たれ(くつげんはすでにはなたれ)」で始まることから、洟垂れ小僧に引っ掛けた言い方でした。

もしかしたら、これでようやく小僧=こどもの日とつながった?